Alle Pressemitteilungen

Fr 26.04.2024 / Pressemitteilungen

Der Sefer Evronot des Judah Mehler Reutlingen

Buchvorstellung am Dienstag, 7. Mai, 18 Uhr, im Museum am Strom

Fr 26.04.2024 / Pressemitteilungen

Resolution der Stadt Bingen am Rhein vom 23.04.2024: Erhalt des Binger Krankenhauses

Die Fraktionen im Binger Stadtrat fordern den Erhalt des Binger Krankenhauses

Fr 26.04.2024 / Pressemitteilungen

Weitere Fortschritte im Familienzentrum

Zeitplan in Bingerbrück sieht gut aus und kann wohl eingehalten werden

Fr 26.04.2024 / Pressemitteilungen

Mainz-Binger Gesundheitsamt am Freitag nur eingeschränkt erreichbar

Bombenentschärfung am 26. April

Do 25.04.2024 / Pressemitteilungen

Bingen im Zeichen der Römer

XVII. Römertag an der Villa Rustica Binger Wald und im Museum am Strom

Do 25.04.2024 / Pressemitteilungen

Bingen blüht wieder auf

Bunte Blumenpracht erfreut Bürgerschaft und Gäste

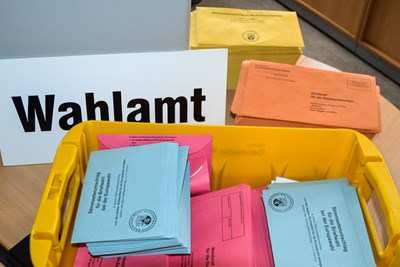

Mi 24.04.2024 / Europa- und Kommunalwahl 2024

Jede Stimme zählt – Informationen zur Europa- und Kommunalwahl 2024 (Folge 4)

Folge 4: Wie/wer kann (man) sich im Rahmen des Kommunalwahlgesetzes wählen lassen?

Mi 24.04.2024 / Pressemitteilungen

Geänderte Öffnungszeiten der Auszahlungsstelle für Menschen ohne Wohnsitz

Ab Mai dreimal pro Woche geöffnet

Di 23.04.2024 / Pressemitteilungen

Führung über den Alten Friedhof

Gästeführerin Luise Lutterbach erläutert am 27. April viele Details

Di 23.04.2024 / Pressemitteilungen

Nicht nur am Welttag der Partnerstädte wird das gute Miteinander gepflegt

In Bingen hat Völkerverständigung einen großen Stellenwert

Di 23.04.2024 / Pressemitteilungen

Der Alte Friedhof wird zum Freiluftatelier

Im Mai starten mehrere Kreativkurse auf dem Friedhof inklusive eines zusätzlichen Kurses im Outdoor-Zeichnen

Mo 22.04.2024 / Aktuelles (Tourist)

Besuch aus der Partnerstadt zur Anamurwoche

Workshops bringen den Bingern die türkische Partnerstadt näher

Fr 19.04.2024 / Aktuelles (Tourist)

Die Nacht der Verführung 2024

Livemusik & Genuss mitten im Rebenmeer

Fr 19.04.2024 / Aktuelles (Tourist)

Von 2000 Jahre am Rhein-Nahe-Eck bis zum Kunstrundgang

Die Tourist-Information ist mit 16 Gästeführern und neuen Angeboten gut für die touristische Saison aufgestellt

Fr 19.04.2024 / Baumaßnahmen

Bingerbrück: Rückbau Verkehrsinseln beginnt

Umbau Knotenpunkt B 9 (Koblenzer Straße) / B 48 (Drususstraße) / L 214 (Stromberger Straße) in Bingerbrück zum Rupertsberger Kreisel

Fr 19.04.2024 / Pressemitteilungen

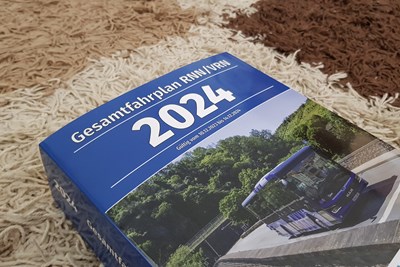

Gesamtfahrplan RNN-VRN wieder erhältlich

Sämtliche Bus-, Bahn- und Fährlinien sowie ausgewählte Fernverkehrsverbindungen

Fr 19.04.2024 / Pressemitteilungen

Sendereihe "Stadt Land Quiz"

Thema „Schifffahrt – Konstanz gegen Bingen“

Do 18.04.2024 / Pressemitteilungen

Deutsche Reihenhaus AG baut zum ersten Mal in Bingen

Im Wohnpark „Im Tiergarten“ entstehen 75 klimaneutrale Einfamilienhäuser

Do 18.04.2024 / Aktuelles (Tourist)

Das Binger Sektfest 2024 erstmalig auf der Burg Klopp

Korkenknall und Livemusik zum Auftakt der Eventsaison

Do 18.04.2024 / Pressemitteilungen

Tipps für die Finanzierung der eigenen Solaranlage

Informationsveranstaltung am 24. April

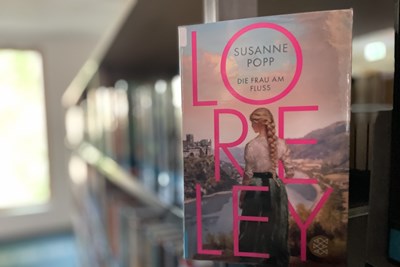

Mi 17.04.2024 / Bücherei³

Lesung zur legendären „Loreley-Sage“ in der Bücherei³

Susanne Popp liest aus ihrem neuen historischem Roman über die schöne Frau am Fluss

Mi 17.04.2024 / Pressemitteilungen

30. Binger Seniorentage: Zu Besuch bei LÖWEN ENTERTAINMENT

Auftakt der diesjährigen Veranstaltungsreihe in Büdesheim

Di 16.04.2024 / Pressemitteilungen

Seniorenschifffahrt am 24. Juni auf dem Rhein

Anmeldungen sind telefonisch zwischen 13. Mai und 29. Mai möglich

Mo 15.04.2024 / Pressemitteilungen

Forschen in den Pfingstferien

Umfangreiches Programm für Wissbegierige von 8 bis 12 Jahren

Mo 15.04.2024 / Pressemitteilungen

Vollsperrung eines Teils der Friedrichstraße

Wasserleitungen in Bingerbrück werden erneuert